한국과학기술원(KAIST) 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경을 이용, 배터리 전극 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

19일 KAIST에 따르면 기존 리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다.

그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있었다.

이에 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지로 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다.

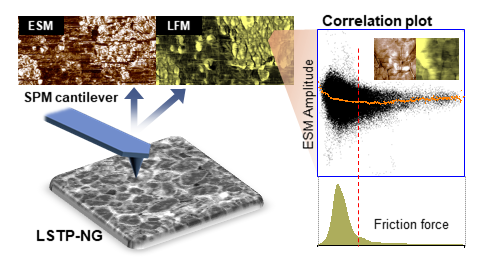

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다.

기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 관찰 및 분석 시 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않은 것도 고무적이다.

KAIST는 해당 기술이 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대하고 있다.

홍승범 교수는 “원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다”며 “차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지에 게재됐다.