일본의 생떼 "한별위성 투자 韓·日 같이해도 통제권은 日소유"

2006-11-06 편집국

| 일본의 무리수에 UN등록도 지연 |

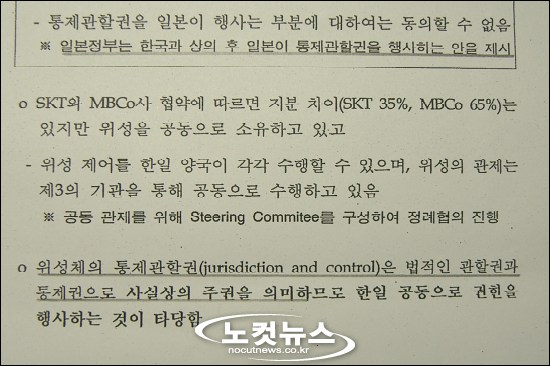

특히 양국의 물밑 신경전이 2년 넘게 장기화되면서 국제법상의 유엔등록도 지연되고 있다. 2004년 3월 13일 발사된 한별위성은 우리나라의 SKT와 일본의 MBCo사가 공동으로 투자한 위성DMB용 통신위성이다. 국제조약과 전파법에 따라 위성은 발사된 이후 UN에 제원과 발사정보, 물체의 기능 등을 등록하도록 돼 있으나 장기간 지연되고 있다. 한별위성이 한일 양국기업의 공동소유임에도 불구, 일본이 '통제관할권(jurisdiction and control)'을 단독으로 행사하려 하기 때문이다.  이후 일본은 같은 해 5월 우리측에 외교구상서 교환을 제의해 양국 외교부서는 2004년 9월 문구조율에 들어갔다. 하지만 일본측은 통제관할권을 일본이 행사하는 안을 제시해 우리 정부와 마찰을 빚고 있다. 정보통신부 관계자는 이와 관련, "문구조정에 있어서 일본측은 자신들의 입장을 고수하고 있고 우리측은 통제관할권을 공동으로 행사해야 한다는 입장에서 물러설 수 없기 때문에 해결이 안되고 있다"고 말했다. 한별위성은 SKT와 일본 MBCo사가 공동투자했으며 위성 관제도 공동으로 이뤄지고 있는 만큼 관할권 행사도 당연히 공동으로 하는 게 타당하다. '통제관할권'은 위성체에 대한 법적인 관할권과 통제권으로서, 대외적인 권리행사와 책임소재를 담고 있다는 점에서 사실상의 주권을 의미한다. 한별위성의 경우, 양국이 공동관제를 위한 기구(Steering Committee)를 구성해 공동운영하고 있는 만큼 통제관할권이 어디에 있는 지 여부가 평상시 위성 운영에 큰 영향을 미치지는 않는다. 그러나 우주에서 충돌사고가 발생했을 경우 대외적 권리행사의 문제에 중요한 영향을 미칠 뿐더러 국가의 자존심이 걸려 있다는 점에서 결코 포기할 수 없는 문제다. 협상의 대외창구인 외교부도 "관할권 행사에 대한 문안작업에서 양측에 이견이 있는 것은 사실"이라고 말했다. 독도문제에 이어 일본이 인공위성 통제관할권에서도 무리수를 두고 있어 또다른 외교문제로 비화하는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다. ◈ 한별위성 = 우리나라와 일본이 2천 7백억원을 들여 공동 제작했으며, 지난 2004년 3월 13일 미국 케네디 우주센터에서 아틀라스 3호에 실려 발사됐다. 한별위성은 해발 3만 6천㎞ 정지궤도 상공에서 한반도와 일본 지역에 위성DMB용 방송전파를 발사한다. 위성을 발사하면 `외기권에 발사된 우주물체의 등록에 관한 협약'에 따라 유엔에 국제등록을 하도록 돼 있다. 통제관할권을 둘러싼 일본과의 마찰로 한별위성의 국제등록이 늦어지고 있다. 반면, 최근 발사된 무궁화위성 5호와 아리랑위성 2호에 대한 유엔등록은 순조롭게 추진중이다. |