한국화학연구원 최영민·김태호 박사팀과 경희대 정선호 교수팀은 미래 IoT·센서, 착용형 기기 소자 등에 쓰일 3D 프린팅용 전지 소재를 개발했다.

최근 3D 프린팅용 전지로 전극이중층 슈퍼커패시터 전지가 꼽히고 있는데 이 전지 안에 들어가는 집전체 소재를 연구팀이 개발한 것.

전극이중층 슈퍼커패시터(EDLC) 전지는 구조가 단순하고 수명이 길어, 작은 전력을 사용하는 센서, 사물인터넷, 웨어러블 소자 등의 첨단 기기 구동을 위한 에너지원으로 적합한 것으로 알려져 있다. 현재에도 리튬이온전지의 보조 전지 격으로, 일부 자동차 및 스마트폰, 카메라 등에 쓰이고 있다.

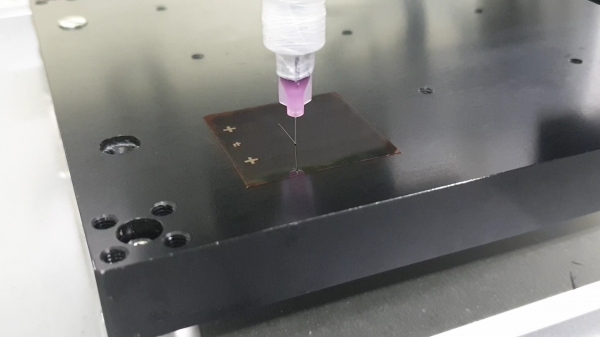

연구팀은 나노미터(nm)와 마이크로미터(μm) 사이즈의 니켈(Ni) 입자, 소량의 고분자 소재(PVP)등을 혼합해 전기전도성과 고전압 안정성 모두 높은 3D 프린팅용 금속 잉크 소재를 개발했다.

잉크 소재는 프린팅된 후, 극히 짧은 순간(1/1000초) 빛을 쬐어주면 잉크 속 나노미터(nm)와 마이크로미터(μm) 사이즈의 니켈(Ni) 입자 들이 서로 연결되며 전기전도성이 극대화된다.

동시에 고분자 소재의 순간적인 광분해 현상과 함께 니켈 입자가 다른 입자로부터 전자를 받는 환원반응이 일어나 표면에 전도성 보호층이 생긴다. 이 보호층 덕분에 전극이중층 슈퍼커패시터(EDLC) 전지의 최고전압(3V) 조건에서도 안정성을 오래 유지하는 것으로 나타났다.

개발 소재가 적용된 마이크로 슈퍼커패시터 소자는 높은 에너지밀도(79 mJ cm-2 )를 구현했다. 이는 3D 프린팅 공정이 아닌 기존 증착 공정이나 리소그래피 공정의 소자 특성과 비교했을 때 비슷한 수준으로 에너지밀도가 높으면 전지를 한번 충전했을 때 쓸 수 있는 지속 기간이 길다.

해당 소재는 주재료로 니켈 입자를 활용하기 때문에 가격이 매우 저렴하다. 더불어, 잉크에 들어가는 입자들의 배율을 다르게 하여 잉크의 점성을 적절히 조절할 수 있어, 어떤 모양의 전지도 정교하게 프린팅해 만들 수 있다는 점도 큰 장점이다.

경희대 정선호 교수는 “이번 연구의 가치는 인쇄 공정을 이용한 맞춤형 전지를 제작할 수 있는 공백 기술을 개발했다는 점에서 큰 의의가 있다”고 강조했다.

화학연 최영민·김태호 박사는 “슈퍼커패시터를 넘어 고전압, 고전도성이 요구되는 다양한 이차전지에도 폭넓게 적용될 수 있는 인쇄용 금속 소재 기술”이라고 설명했다.