[충청뉴스 이성현 기자] 수 나노미터 크기의 반도체 결정인 양자점 노출면에 따라 광산화 반응성을 제어하는 전략이 개발돼 차세대 광전자 소자의 안정성을 획기적으로 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

한국연구재단은 성균관대학교와 프랑스 툴루즈 국립응용과학원 공동 연구팀이 인듐 포스파이드(InP) 나노결정의 노출면에 따른 표면 화학적 특성을 분자 수준에서 규명, 광산화 반응에 매우 안정적인 반도체 양자점 합성에 성공했다고 17일 밝혔다.

친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점은 카드뮴·납 등 유독성 물질을 포함하지 않아 차세대 발광소재로 주목받고 있다.

하지만 나노미터 수준의 작은 크기로 인해 광·대기 노출에 취약한 단점이 있다.

이를 해결하기 위해 양자점 표면에 껍질을 형성하거나 소수성 물질인 리간드를 결합해 외부 수분과 산소가 쉽게 침투하지 못하게 하는 노력이 있었지만, 양자점 표면이 불균일한 탓에 분자 수준의 미시적인 이해에 한계가 있어 적용 방법은 매우 제한적이었다.

공동 연구팀은 양자점의 특정 면이 광산화 반응에 강한 저항성을 보인다는 사실을 밝혀냄으로써, 노출면에 따른 표면화학이 소재의 물리·화학적 성능 조절에 핵심적인 역할을 한다는 것을 입증했다.

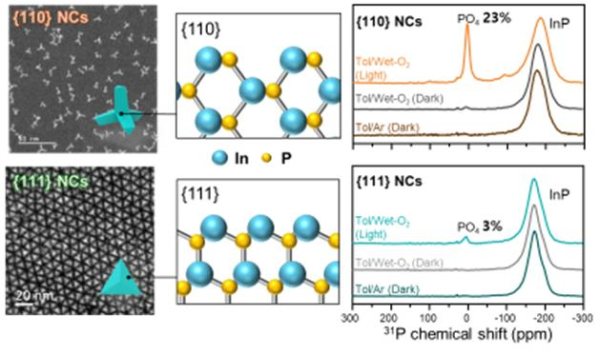

연구팀은 노출면이 잘 정의된 InP 나노결정 {111}면과 {110}면을 합성하고, MAS-NMR 분석기술을 활용해 표면 리간드 결합 강도와 광산화 반응성을 비교했다.

섬아연광형 결정구조를 가지는 InP 나노결정의 {111}면에서는 안정적인 리간드 결합이 유지돼 광산화에 강한 저항성을 보이는 반면 {110}면에서는 리간드 결합이 약해 광산화 반응이 더 활발히 일어나는 것을 관찰했다.

이는 미세한 나노입자의 표면을 정밀하게 제어함으로써 InP 나노결정에서 발생하는 화학 반응을 분자 수준에서 체계적으로 규명한 최초의 사례로, 차세대 나노소자의 안정성과 성능 향상에 필요한 결정구조를 제시한 것이다.

정소희 교수는 “본 연구를 통해 InP 양자점 표면 리간드 결합 강도와 광산화 안정성 간의 상관관계를 밝혀냈다”며 “이러한 성과는 디스플레이와 태양전지, 센서와 같은 광전자 소자의 수명을 연장하고 성능을 개선하는 데 기여할 것으로 기대된다”고 설명했다.