한국과학기술연구원(KAIST)이 백혈병 항암 화학요법 치료제 메커니즘을 규명했다.

이번 연구는 환자별 적합한 치료로 경제적 지출과 시간적 소비를 확연히 줄일 수 있어 개인 맞춤형 암 치료 시대를 향해 한 발짝 내딛었다는 평가다.

KAIST는 7일 생명화학공학과 김유식 교수와 서울대병원 홍준식 교수 공동 연구팀이 항암 화학치료에서 작용하는 주요 인자를 찾아냈다고 밝혔다.

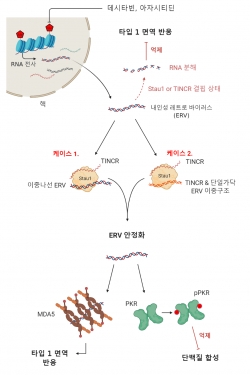

급성골수성백혈병과 골수이형성증후군 치료에 사용되는 항함 화학 치료제 중 하나인 데시타빈의 인체 내 작용 메커니즘을 규명한 것이다.

데시타빈과 같은 DNA 탈메틸화제는 DNA 복제과정에 참여하고 DNA상에 존재하는 메틸기(-CH₃)를 제거해 유전자 발현을 조절한다.

특히 암세포에는 일반 세포보다 많은 양의 DNA가 메틸화돼 있으며, 이는 DNA에서 RNA를 생성하는 전사 과정을 억제하는 역할을 한다.

이렇게 데시타빈에 의해 조절되는 RNA 중에는 이중나선 RNA (double-stranded RNA, 이하 dsRNA)가 있다. 원래 dsRNA는 바이러스에 감염된 세포에서 많이 생산되며, 인간 세포는 바이러스에서 유래된 dsRNA를 외부 물질로 인지해 면역반응을 일으킨다.

연구팀은 이러한 데시타빈에 의한 dsRNA 발현증가 그리고 dsRNA에 의한 세포사멸을 조절하는 유전자를 연구했다.

DNA 탈메틸화제를 투여받은 환자 중 많은 수의 환자가 약물의 효과를 보지 못한다는 점에 착안해 dsRNA와 상호작용하는 다양한 dsRNA 결합 단백질을 분석했다.

그 결과로 dsRNA와 직접 결합해 dsRNA의 안정성을 조절하는 단백질인 `스타우펜1'(Staufen1)이 데시타빈에 의한 세포 반응에 중요한 기능을 한다는 것을 최초로 규명했다.

스타우펜1의 발현이 억제된 세포에서는 dsRNA가 빠르게 제거돼 하위 면역반응이 일어나지 않았으며 암세포의 사멸도 관찰되지 않았다.

김유식 교수는 "이번 연구에서는 단순 데시타빈 항암제의 작용기전 규명을 넘어서 실제 데시타빈을 투여받은 환자의 검체에서도 그 효과를 검증했다ˮ며 "추후 이번에 찾은 유전자의 바이오마커화를 통해 데시타빈과 아자시티딘과 같은 DNA 탈메틸화제의 효과를 예측할 수 있어 효과적인 맞춤형 암 치료전략을 마련하는데 유용할 것ˮ이라고 밝혔다.