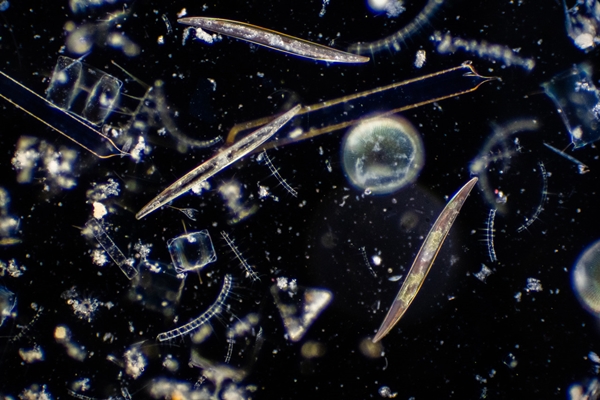

[충청뉴스 이성현 기자] 국내 연구진이 기후변화로 인한 서식 환경 변화에도 불구하고 바다 식물 플랑크톤 생산량을 증가할 것이라는 예측을 내놨다.

기초과학연구원(IBS)은 악셀 팀머만 기후물리 연구단장 연구팀이 미국 하와이대와 북태평양 해양과학기지 관측 자료와 슈퍼컴퓨터 기반 기후 시뮬레이션 결과를 종합한 결과, 이전 연구의 결론과 달리 표층부 수온 상승에도 불구하고 식물 플랑크톤 생산성은 증가한다는 결론을 내놨다고 21일 밝혔다.

연구진은 그간 플랑크톤 생산성 감소를 예측해 온 선행 연구들이 식물 플랑크톤의 ‘영양 흡수 조절 능력’을 고려하지 않았다는 점을 지적했다.

하와이 해양 시계열 관측(HOT) 프로그램의 일환으로 지난 30년간 수집된 식물 플랑크톤 자료에 따르면 표층 영양염이 매우 고갈된 시기에도 식물 플랑크톤 생산성은 일정하게 유지됐다.

열악한 조건에서 식물 플랑크톤은 인(P) 대신 황(S)을 광합성에 사용하며, 영양염 부족 환경에 적응하기 때문이다. 이를 영양 흡수 조절 능력이라는 설명이다.

IBS 연구팀은 슈퍼컴퓨터 ‘알레프(Aleph)’ 기반 기후 모델 시뮬레이션을 통해 식물 플랑크톤의 영양 흡수 조절 능력이 향후 전 지구 해양 생산성에 어떤 영향을 미칠지 분석했다.

영양 흡수 조절 능력을 고려하지 않은 시뮬레이션에서는 2100년까지 식물 플랑크톤 생산성이 전 지구적으로 8% 감소할 것으로 나타났다.

선행 연구 결과들과 일치하는 결과이다. 하지만, 영양 흡수 조절 능력을 반영한 시뮬레이션 결과는 상당한 차이를 보였다. 전 지구 표면 온도가 약 4℃ 상승하는 2100년까지 플랑크톤 생산성은 전 지구적으로 약 5% 증가할 것으로 분석됐다.

이번 연구는 바다 식물 플랑크톤이 기후변화에 따른 전 지구적 규모의 바다 생태계 변화에서 교란을 막는 완충 작용을 한다는 것을 보여준다.

하지만 식물 플랑크톤이 인간이 유발한 기후변화에 영향을 받지 않는다는 것은 아니라고 연구팀은 설명했다. 전반적인 생산성은 유지되지만, 플랑크톤 세포를 이루는 원소 함량 혹은 플랑크톤 종 변화가 일어나 해양 먹이사슬 구조가 변할 수 있다는 것이다.

악셀 팀머만 단장은 “해양 생물의 미래를 더 정확히 예측하기 위해서는 식물 플랑크톤이 수온 상승과 해양 산성화를 포함한 여러 복합적인 스트레스에 어떻게 반응하는지에 대한 이해가 필요하다”고 설명했다.